理想i8上市一周,李想选择了听劝。

面对几乎全数涌向高配版的用户, 原本三个版本的车型被合成为一个,冰箱、大沙发、铂金音响成为标配,并将价格下调1万元。

听劝收获了成果。李想透露,此前i8拿到3万个小订,但用户对此前配置观望情绪浓重。二次发布后,i8大定订单显著改善。

8月5日,李想透露i8的小订用户数及改配置的原因

作为理想纯电车型的第二次出牌,i8的命运有些跌宕。

它经历了为时一年的延期,见证了产品团队激烈的争论,并在大改后被委以重任:叩开30-40万纯电车型的大门,既为理想接下来的纯电产品打样,也为它们投石问路。

它带着理想典型的产品思考,也暴露了理想在纯电市场仍然未建立起完整参考系的问题。

从立项到回炉到上市后再发布,它完整地映射了理想这家企业几年间发生的并仍在持续进行的变化:

从增程的舒适区走入了纯电的深水区;从“听我讲完”到笑着听劝;从试图毕其功于一役的“愣头青”,变成要打持久战的“老兵”。

01

谁是纯电用户

2021年,理想ONE年交付量超过9万辆,这一年理想开始筹划纯电产品线,第一项工作是确定目标用户是谁。当年,国内新能源车主保有量达到650万。其中20万以上市场保有量约300万,30万以上超过50万,他们中的绝大部多数,分布在东南沿海和一二线城市。理想ONE这一年在北上广深的平均纯电行驶里程占比达到70%。理想做出判断,到2024年、2025年,这批高价值新能源车主将会密集进入增换购周期,随着电车续航与补能的改善,他们的下一个选择,大概率是更大、更好的纯电车。确定目标用户的大致范围后,产品团队仔细研究了特斯拉Model X与法拉第未来的FF91,目的不是对标这两款小众的车型,而是寻找答案,在原生纯电平台下,一款理想的纯电车应该具备什么价值。结论是,面向新能源车保有用户,空间体验要越级,续航/补能体验不降级。这直接定义了理想纯电产品的家族化外观设计语言——短前舱、大斜率机盖与前风挡、溜背造型,换来更多车内有效空间,同时带来更优秀的风阻降低能耗、提高续航、减少风噪。不过,由于MEGA定位MPV,i系列定位SUV,两者的造型又略有区别:MEGA的车头是一条大曲线,而i系列的车头由两条曲线构成,机盖上有更多隆起凸显肌肉感,试图保留SUV的身份。同时,理想与宁德时代联合开发了大容量5C超充电池,作为理想纯电车型标配,破解用户对纯电普遍的补能、续航焦虑。这是一个不复杂的阳谋:在纯电产品上,用同级领先的空间和趋近燃油车的补能体验,先打动高价值新能源车主增换购需求。同时经营增程与纯电产品线,避免产品相互倾轧是一个挑战。理想把经典的创新扩散理论引入到推演中,认为中国广袤的地域,能够让其更多样化的展开:在售价30万以上的局部市场,增程渗透率已超过20%,步入早期大众阶段,主要用户逐渐转变为保守人群;纯电渗透率则低于10%,尚未跨越鸿沟,用户仍以早期采用者为主。在理想ONE、L9时代,理想的权力结构是“强产品CEO”+“强产品经理”,刘杰、汤靖、张骁等人带领的产品团队全程参与产品规划、产品定义、产品传播、上市交付(理想内部叫做价值创造-价值传递-价值经营),一杆子捅到底。在将吵架视为打造产品必要过程的理想,作为元老级员工,他们足够了解创始人,也拥有更多的威望与技巧来挑战或说服李想, 以商业成功为目标,最终在产品上达成某种均衡。而在2022年后,理想体量和产品扩张,同时来自问界的威胁逐渐显性,理想选择全面转入对华为IPD的学习,元老们从产品一线退下,成为搭建流程的教官,取代他们的是一批2021年后加入的“新人”。除了对理想产品方法论可能不够熟悉,新产品经理们要面对的普遍困境是,面对李想判断的不合理之处,要如何在没有战功背书的前提下,挑战以产品能力和暴脾气闻名的CEO?2022年后的“强产品CEO”+“新产品经理”结构,引向了一个局面:以用户需求洞察闻名的理想,此时在面向CEO而非用户造车。理想纯电产品线的坎坷就此埋下了一道伏笔。确认识别了产品与组织的问题后,理想随即拉起第二场战略会,主题是行业格局与理想自身节奏。2023年以前,理想信奉行业会快速收敛,集中度迅速提高,要活到终局必然要先以销量为纲。但在这场战略会上,团队拿出了宏观经济和汽车行业的数据对账,推翻了以前的论断,搬出了近九十年前的理论武器《论持久战》——一方面,行业的收敛是不可阻挡的趋势;但另一方面,现实表明速胜并不存在,要熬过比预期中更长的出清周期,理想需要足够的战略纵深,具体来说是三层:保证健康经营的现金,对关键技术的押注,以及能够适应业务变化的组织。两场战略会后,理想确认纯电是场硬仗,仍然需要经验丰富的前线指挥官,火速将刘杰、汤靖、张骁召回,成立刘杰主管的产品线团队:汤靖分管第一产品线,接手MEGA、L9、i9;张骁分管第二产品线,接手L8、L7、i8、i7;原本负责MEGA的李昕旸转而接手L6、i6,负责第三产品线。组织架构调整后,理想决定先保住增程基本盘,MEGA放弃全面铺开,进行精细化运营,门店资源重新向L系列车型倾斜,并对车型进行降价。去年6月,交付量稳定下来,理想缓过一口气,管理团队进入新一轮战略讨论:MEGA与i系列何去何从。03

从小MEGA到新物种

出任第二产品线总裁后,张骁花了两个月时间的时间仔细体验i8,摸索产品可以改进的方向。i8所属的i系列到底怎么改,理想管理层也争论了两个月。完全推倒重来不可能,团队已经认定,面向空间与风阻联合优化的外观是纯电车型的前进方向,并且一年时间重来一遍也不允许;完全不改也不妥,毕竟市场已经用脚投票。争论一周,主张改和不改的人依然五五开。在此之前,理想规划的是增程与纯电两条产品线,各自遵从一套设计语言。但考虑到MEGA的MPV车身形态和市场反响,参照豪华品牌的经验,理想决定将MEGA单列为一条不那么追求销量的产品线,就像奔驰的G-Class,由其作为理想的品牌理念的精神图腾。敲定这一点后,i系列的改动也有了方向:外观设计语言不再高度跟随MEGA,而是在保证空间、风阻不受影响的前提下,选择一套独立的、有辨识度的设计语言,强化SUV特征。这有助于避免被焊死在MPV的品类里,扩大潜在客户群。根据这些原则,原本车尾与MEGA更相似的i8,重点对尾部进行了改造,用大量横向线条勾勒出了更有力量感、风格更接近主流SUV的车尾。最重要的外观有了定论后,i8另一组改动则围绕产品力。或许是出于L系列的成功,或许也出于费用摊销和成本控制,i8在改动前整体产品力更像是纯电版L系列。但延期上市一年,产品力不能停留在2024年。改进i8产品力的第一个着手点是驾驶质感。在改动前,i8的驾驶质感风格并不鲜明,经过大量体验后,产品团队决定发挥i8纯电平台低质心和较短车身(相对MEGA而言)的特点,在底盘操控上对标宝马旗舰纯电轿车i7,重新进行标定。第二处着手点则是内饰。产品团队提出了更安全、更舒适、更便捷、更精致的原则,对原本更多复用L系列的配置进行升级,换上了漫反射氛围灯、驾驶员专属音响、包裹性更好的座椅、高度可调的软枕等等,营造一种“豪华而松弛”的车内氛围。但相对于L系列,i8内饰的整体设计语言没有大的改变。张骁的意见是,如果内饰设计布局已经被上百万车主所接受、证实,就不该再大改。为改而改,很可能会使好的产品价值得不到延续,造成一代好一代坏的结局。经过一系列讨论与调整,i8的产品力特征最终被固定下来——SUV的定位与通过能力,轿车的操控,MPV的空间与舒适,相较于L系列内饰更加精细精致,空间体验越级,目标成为一个新物种。由于i系列当时已经冻结设计进入准量产阶段,理想不得不联系供应商,在一年时间中重新验证、开模、生产,为全系改动投入了超过20亿成本。加注20亿并不是成功的保证。i8产品取向的内生性问题在于,定位三合一的i8挑战用户的习惯性认知,而i8产品力从有到优的改善,也不及配置从无到有带给用户的冲击,这注定了它是一款高解释成本的产品。但在去年9月,面对i系列4款车谁先谁后的问题,理想还是决定由i8打头阵。i7与i9最早被降低优先级,因为这两款车是更加向上升级的选择,对不上宏观经济的趋势。余下的i6与i8,支持者分为两派分庭抗礼。支持i6先上的总体逻辑是,i6所处的市场虽然是红海,但确定性大,市场容量极大,可以有效地提振销量,提升企业的势能。支持i8先发的逻辑则是,i8所处的30万以上纯电市场整体仍是蓝海,特别是六座纯电SUV,优质供给稀缺,理想可以在这块市场先发获得优势,再由上到下,顺理成章。前后拉锯了两个多月,两派人仍然无法说服彼此。最后一场原定计划3个小时的讨论,进行到一个小时,李想起身拍了桌子,决定先上i8,随后离开了办公室。04

i8上市后,小订用户的观望大概来源于此。一款内部尚且要艰难达成共识的产品,外部用户的理解周期只会更长。i8上市初与市场期望不太相符的版本配置,也反映出增程产品的成功逻辑,很难顺滑地平移到纯电产品线。在财务上,理想仍然希望守住20%的毛利率;在产品线经营上,如果i8定价激进,则可能侵蚀L系列的销量,并影响i6的定价空间。而在企业的风格上,严格来说,理想过去的成果并不主要靠贴身肉搏达成。去年9月,在敲定i8与i6到底哪款产品先上的决策中,有一条关键的逻辑是,管理层认为理想更擅长开放型市场而非竞争型市场。这可以解释理想ONE与L系列的成功,因为两代车系开辟了家用增程SUV这个新市场;也能解释理想近半年的销量承压,因为对手的追击,理想开辟的开放型市场已经转入竞争型市场。这还能解释理想为什么要顶着巨大的争议,在第一次出牌失利的情况下,仍坚持纯电系列产品挑战传统审美的设计语言。打造一个新物种—用新物种的体验升级开辟出一个新赛道—在一段时间内收获独占赛道的红利,是理想热衷的商业模式。高解释成本是新物种的固有特征。产品团队认为,增程当初的成功是用户体验过后逐渐用脚投票的过程,同样,理想为i8规划的也是一条依托用户口碑发酵、后来居上的慢热型市场路线。可新物种能够开辟新赛道的前提,根源在于提供产品体验的巨大落差。于理想ONE,是用大电池增程兼得了燃油车与电动车的优势;于L系列,则是在此基础上将汽车舱内空间体验进一步提升到了新的高度。特斯拉与国内新势力在能耗、补能上的多年努力,让理想纯电车型在能源形式相关的产品力上,已很难再现当初在增程赛道鹤立鸡群的盛况。冰箱彩电大沙发的标签,友商随手便能借过来贴在自家产品上。在过去五年的汽车产品力大跃进中,用户早已被养刁了胃口,不是在期待击穿行业底线的价格,就是在等待捅破行业天花板的配置。但在追求商业效率的理想,死磕价格和堆满配置都不是其期望的经营方式。i8要取得商业成功,面对的实质性问题可以理解为,如何建立拉开代差的价值点和用户体验?现实表明答案不太可能是长续航+大空间+升级内饰的加法。而理想的后手准备,是做一套智能X电动X汽车的乘法,其中关键的乘数是AI。05

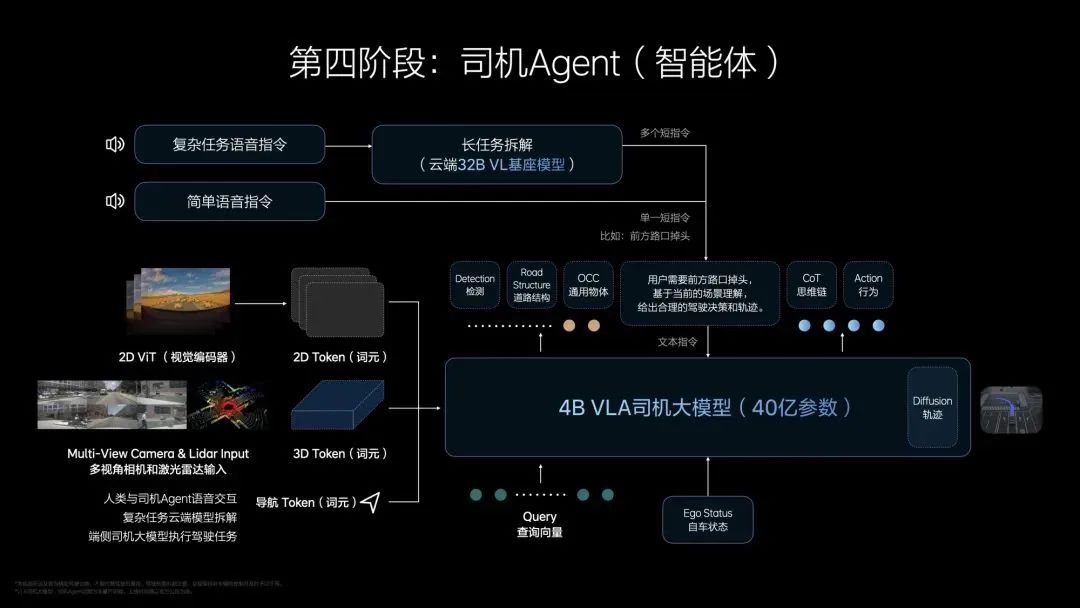

今年2月中旬,李想参加了公司惯例举行的AI周会,与AI团队讨论技术方向。其中一个议题是,智能辅助驾驶下一步往哪儿走。那时,理想凭借对端到端技术的果断投入,成功跻身智能辅助驾驶行业第一梯队,并准备在2月下旬推送由1000万个驾驶视频片段训练出来的模型,将用户接管里程指标推向200公里。尽管端到端模型的能力一直在进步,但经过一年多实践,团队认为端到端无法支持走到智能驾驶的终局:端到端是一种模仿学习。它更多是在模仿人类司机的行为,而不是真的老司机,并不具备驾驶知识,因而缺乏对复杂路况进行推理的能力,泛化性有限。讨论后,李想决定将预研中的下一代技术VLA推向量产。相比于端到端,VLA引入了大语言模型的能力,能够听懂指令、看懂文字与符号,也引入了更多关于世界的常识,并能据此进行复杂的、长时序的推理。理想智能驾驶团队相信,VLA是有较长生命周期的一代技术架构,有实现L4级自动驾驶的潜力。目标随即敲定。负责理想智能驾驶的高级副总裁郎咸朋领下了任务,在i8上市时,交付基于VLA的智能辅助驾驶,为i8的市场表现护航。李想还额外提出了要求,对所有理想AD MAX车主一视同仁,VLA必须在Orin-X和Thor两代芯片上都能运行。此时距离量产仅6个月,在两代芯片上量产全新的VLA,意味着巨大挑战,VLA算法原理来自机器人领域,汽车行业缺乏可学习的先例,并且对实时性、安全性要求更严苛。为了及时交付,理想智驾团队组织了两百余人,建立了一套新的训练、测试流程。端到端时代,智驾团队更多要做的是寻找大量老司机的驾驶数据,用它们训练出一个参数量相对较小的(小于10亿)模型,再以车队上路的形式进行实车验证。进入VLA,模型训练和测试验证的方式都发生了巨大变化,除了接入新的模态,模型参数量也剧增至40亿,强化学习与世界模型的技术被大量启用。理想在VLA研发中启用了世界模型和合成数据为主的测试验证方式此时算法进步速度有多快,不取决于人力,而在于模型训练以及在世界模型中测试验证的速度,而它们的速度又取决于理想的云端计算中心有多少张卡。为此,理想将云端算力从去年的8.3EFlops扩充至13EFlops,共计5万张卡。7月底,基于VLA的智能辅助驾驶第一个稳定版本部署上车。在公开道路上,它表现出了比端到端模型更好的横纵向控制能力与复杂场景理解能力。在内部评分上,其得分超过了理想在7月推送的端到端最新版本。与端到端更大的不同是,VLA更接近一名能听懂人类语言、看懂导航、分析路况做出正确决策的司机师傅,还能够遵循人类语音指令加减速、变道、靠边停车。同期,理想的智能空间团队将车内语音助手理想同学升级,把其变成了可以规划、完成各种复杂任务的智能体。这应该是一个里程碑——在i8上,理想将智能驾驶和智能座舱统一在了自然语言的交互形式下,一辆车从单纯的出行工具,真正向能听懂、能思考、能代劳多种任务的助手迈出了一步。然而,在i8的上市发布会上,尽管理想为它们留足了50分钟展现时间,但照搬了李想过去两次AI Talk的语言体系和讲述方式——面向工程师、开发者、投资人作了逻辑详实、技术细节丰富的分享,却未能面向最普通的消费者,将“小理师傅”和“理想同学”的用户价值讲清楚。这最终带来了一种错位:本该是i8重头戏的AI能力展示环节,更像是在表现理想对成为一家人工智能公司的渴望,并未向潜在用户传递足够的可感知产品价值。直到8月5日,理想用一场听劝,将硬件的可感知价值递到了用户眼前。

06

i8的尴尬在于,作为理想进入新战场的一款车,因为一些掣肘与分歧,理想一直强调的价值创造、价值传达、价值经营,在价值传达和价值经营环节出现了显性问题。幸运的是,作为探索智能电动汽车前沿方向的一款产品,i8的核心产品力并未出问题,让理想得以迅速以调整配置的方式,弥合了可感知产品力与实际产品力之间的差额,保留了开辟新赛道的机会。而对于仍然需要大量自我解释的i8,理想并不期望它打赢一场漂亮的闪电战,转而做好了继续打持久战的准备。上市前夕,i8的产品负责人张骁说,从理想ONE开始,理想没做过低解释成本的产品。对i8,他们准备把理想ONE走过的路再走一遍。