上海车展开幕,上百场发布会接踵而至,以往占据发布会C位的智驾,却悄然“改头换面”。

曾经充满科幻色彩的描述消失不见,取而代之的是“组合驾驶辅助”这样古老又平实的表述,甚至有些车企直接把发布会开成了《汽车驾驶自动化分级》的政策科普会。

曾经“性感”到让行业内外都趋之若鹜的智驾故事,似乎正在宣告终结。

这一切的转变,源于一周前,工信部发布的一则《装备工业一司召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会》公告。

公告提及,汽车生产企业要充分开展组合驾驶辅助测试验证,明确系统功能边界和安全响应措施,不得进行夸大和虚假宣传,严格履行告知义务,切实担负起生产一致性和质量安全主体责任,切实提升智能网联汽车产品安全水平。

看措辞,不过百八十字,简明扼要到有些笼统,但当天流传出一份内容更为详细的会议纪要,涉及OTA流程分类管理、宣传术语规范统一和采用强制功能确保安全等关键要点。

公告一出,行业内外人仰马翻。

车企闻风而动,立刻开展自查自纠,为了避免广告,PPT和物料触及红线,不少车企对车展宣传内容进行大幅修改,甚至重做。那些准备借势车展上新的车型,写满了“智驾”和“自动驾驶”字眼的用户手册也被迫连夜重订。参与工作的车企员工无奈自嘲,头发已经薅秃了,连键盘都差点搓出火星子。

有不少人认为,工信部选择在万众瞩目的4月车展季之前组织车企开闭门会,主要是因为上个月安徽高速上发生的一场严重车祸,引发重大网络舆情。这次前所未有的表态就是官方给车企敲警钟,给智驾套上紧箍咒。

这就衍生出另一种更深远的担忧。官方事无巨细的全方位强监管,会极大限制智能驾驶的发展空间,使其丧失蓬勃自由的发展动力,相关技术进步很可能陷入停滞,严重一点说,这是一种人为的倒退。

乍一看,这样的说法似乎颇有道理。

《通知》要求OTA升级管理升级,减少频繁OTA,这会导致车企功能迭代速度下降。传言,蔚来原计划4月推送的世界模型版本更新就因此延期;

公告对智驾的宣传标准提出了硬性要求,要求车企使用“组合驾驶辅助”等规范术语进行宣传,这会让车企难以从宣传口径上和友商拉开差距,无法体现差异点,进而影响销量;

禁用已量产多时的代客泊车、一键召唤、远程遥控等功能,给“停车困难户们”带来不便,更是影响智驾的市场推广。

但事实真的如此吗?

要回答这个问题,我们需要了解,官方发声背后的一系列逻辑。

02

安徽高速事故,令人扼腕叹息,但客观讲,算上新势力和传统车企,这不是第一起事故,大概率也不会是最后一起事故。它更像一个“药引子”,但绝不是根本原因。

发展智能网联汽车是我国在汽车产业转型升级领域战略布局中重要的一环,地位相当于行业“国策”。智驾功能是体现其转型升级的重要抓手,同时,也是AI技术重要的落地载体。

走渐进路线,从辅助驾驶逐步过渡到自动驾驶,是技术、市场和政策共同选定的路线,需要坚定不移地走下去。

一旦消费者因为所谓的“智驾事故”对智驾功能产生疑虑,不再信任,不仅损害消费者利益,更会威胁整个行业的可持续发展。

就像当年的三聚氰胺事件,重创了国内奶粉行业的信任基础,整个行业花费了很长时间才慢慢恢复元气。前车之鉴犹在眼前,作为国家发展引擎的智能网联汽车行业绝不能重蹈覆辙。

将潜在的信任危机遏止在摇篮里,正当时。

其次,今年年初,吉利、比亚迪、奇瑞等老牌车企纷纷推出辅助驾驶方案,并预告组合驾驶辅助功能将很快搭载于 10 万元级别的车型上,此举正式宣告”全民智驾“、”智驾平权“时代的到来,为已经热度超标的智驾传播再添了一把火。

可以想象的是,随着配置组合驾驶辅助功能的车辆数量激增,如果用户没有一个正确的认知,仍然将“组合驾驶辅助功能” 和 “自动驾驶功能” 混为一谈,做出双手脱离方向盘、双眼离开路况等危险行为,出现事故的概率也会大大增加。

加强监管,确保更大层面上的公共安全,正当时。

最后,也是最重要的。按照相关政策计划,我国最快今年将实现 L3 自动驾驶。按智驾网统计称,广汽、上汽、比亚迪、小鹏、鸿蒙智行等都已宣称将在今年实现L3自动驾驶量产车型的交付。

这是真正的自动驾驶的时刻。

在这一时刻到来前,市场和消费者需要清楚地知道L2和L3之间的区别,以及在人驾和车驾状态下,用户与车企各自的义务和责任。

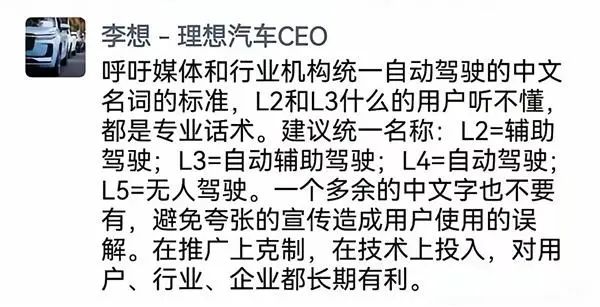

李想也在朋友圈公开表示,用户听不懂L2和L3之间的区别

如果在 L3 政策放开后,车企仍用模棱两可的词语,来宣传本质是 L2 的组合驾驶辅助,比如 “类 L3”“L2.9999” “L3 Ready”等,会让不明真相的消费者难以辨别。就像真假李逵,一字之差,在法律层面上就是天差地别。

从那份流传出的会议纪要里就能发现,官方就是带着这个思路去要求车企的。

“接管” 是 L3 及以上的专属用词,L2 不能使用;“代客泊车,一键召唤,远程遥控” 等允许司机离开驾驶座的泊车功能,从功能定义上说,并不属于L2范畴,也不能使用。

此次宣传口径收紧,看起来是对习惯夸夸其谈的始作俑者们提出警告,但真正的目的并不是堵嘴,而是让市场和消费者通过这种“看热闹”的方式,明白L2和L3之间存在着一条泾渭分明的红线,不留一丝灰色地带。

在L3正式来到前,做好充分的准备,同样正当时。

回顾其他行业的发展历程,我们会发现,新技术、新事物的发展都要经历 “技术创新→市场扩张→乱象滋生→社会危机→立法介入” 的过程,最终进入规范管理阶段。

无人机产业就是一个典型例子。2015 - 2020年,中国无人机保有量从 20 万架激增至 100 万架,“黑飞” 事件频发。2018 年成都双流机场因无人机干扰导致 1000 架次航班延误,影响恶劣,后果严重。

随后,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》于2024 年1月正式实施。要求划分空域、实名登记,无人机使用大幅收紧。

但无人机市场并未因此一蹶不振。相反,2024年年无人机市场规模已超2000亿元,全国无人机企业数量突破7.1万家大关。

共享单车的发展也是如此。2016 年摩拜、ofo 掀起 “最后一公里的出行革命”,但共享单车乱停乱放,导致交通瘫痪,“彩虹单车围城”事件,让反对声甚嚣尘上。

2017 年交通运输部出台指导意见,要求企业建立信用惩戒机制;2020 年广州实行 “总量控制 + 电子围栏”,随后越来越多的地方政府跟进管控,如今,共享单车停放有规,无人再争论交通秩序是否要向最后一公里的便捷妥协。

驾驶自动化的发展也将遵循这一发展流程,并无例外。

智驾宣传之所以会出现如今的乱象,与组合驾驶辅助的发展历程和营销目的密切相关。

早期,受技术限制,车企在泊车功能上做文章,给停车功能冠以 L2+/L3,甚至无人驾驶的说法,打政策擦边球。

早年的泊车功能甚至还喊出过“无人驾驶”的口号

随着技术进步,单一驾驶辅助开始逐渐组合使用,但在L2组合驾驶辅助可实现的下限和上限之间有着极为广阔的空间,这就意味着,车企整花活儿的空间也很大。

车企开始以场景作为区分:只能在单车道上开启的组合驾驶辅助被认为是较为基础的,被约定俗称为L2;可跨车道开启的功能,例如系统自主变道等,则被称之为L2+。

之后,随着组合驾驶辅助的种类越来越多,可使用范围越来越广,为了凸显自家组合驾驶辅助的遥遥领先,L2+被大多用来表示在高快速路上开启的组合驾驶辅助。

至于城区道路,因为其复杂多变的交通环境,被普遍认为难度高,只能再增加个“+”才能彰显与众不同。

至于现在车企们大肆宣扬的“车位到车位”、“全国都能开”、“哪里都能去”,因为串联起了高快速路、城区道路和泊车的封闭/内部道路,为了和L2++区分不同,“准L3”、“L2.9999”就出现了。

客观来说,这些夸张表述确实吸引了消费者关注,但也带来了一定的负面效应。

消费者误解误用是一方面。另一方面,车企尝到了夸张营销的甜头,又迫于价格战压力,有了“明明只做了一,却偏要说成十”的趋势。

某车企在研究方向盘脱手检测功能时,为了让驾驶员“更加舒适”地使用智驾功能,延长了警报时间,罔顾安全标准;

另一家车企为了降本,选择了老旧的方向盘扭力检测而非电容检测,至于成本更贵的DMS的疲劳检测和分心检测就更加欠奉了。

司机只需要在方向盘上挂瓶水,就能骗过扭力检测启动组合驾驶辅助功能,给行车安全和道路交通埋下隐患。

花式欺骗辅助驾驶系统

车企在产品定义和技术研发上的动作逐渐变形,宣传走到了技术前,这和行业发展大方向背道而驰。

官方要的,是拨乱反正,让技术走到宣发前面,回归智能网联汽车本身。宣传审慎,技术精进,无可厚非。

仍以无人机和共享单车为例。在官方介入和督促下,大疆等企业开发了“地理围栏”技术,美团单车的定位系统,让一线城市的停放合规率提升至95%。

这些案例都证明,官方介入不是阻碍发展,合规有序才是最好的助力。如同种树,剔除枯枝落叶杂草,砍掉旁逸斜出的枝叉,不被其夺走养分,才能有参天大树。

回到智能网联汽车行业,按公告要求“车企需要切实提升智能网联汽车产品安全水平”,车企很可能会从技术层面,采取强制约束方式确保行车安全。

官方利用政策倒逼车企为车辆安全和行车安全做出更多努力,这何尝不是一种正向督促和推动?

此次工信部发声,与其说是 “强监管”,不如说是 “精细监管”。

以往智能驾驶行业的发展更像是 “粗放型生长”,如今则进入了规范发展阶段。自从相关闭门会议后,智驾的宣传描述迅速得到 “纠偏”,曾经夸夸其谈的 “大佬” 们也变得谨慎起来。

但在智能网联汽车领域,类似的夸大宣传隐患依然存在。比如 AEB 自动紧急制动系统,自从去年大火后,成为车企争相宣传的焦点。

然而,AEB的细分非常多,传感器不同(单一/融合)、目标对象不同(车辆/行人/自行车/障碍物)、速度范围不同(低速/高速)、场景适配不同(城市/公路/路口/停车场)、功能阶段(预警 /部分制动/全力制动)、检测方向(前方同向/对向横穿/后方横穿),多元素组合下,车辆能够实现的AEB功能也是千差万别。

如果车企只对高速刹停等单一长板高谈阔论,很可能重蹈 “夸大虚构宣传” 的覆辙——消费者会不会认为不论何种情况,安全系统都是值得信赖的,都能刹停避祸的?

汽车智能化的趋势固然不可逆转,但车企在新方向上狂奔竞速时,也请以客观谨慎务实的态度等一等市场和消费者。只有政策、车企、用户,三方达成统一共识,智能网联汽车才能长坡厚雪,才有来日方长。

*本文由汽车行业从业者Slight投稿